Lo sguardo bibliotecario: appunti per aspiranti conoscitori del caos

“Fondazione per Leggere”, lucaferrieri@gmail.com

Per tutti i siti web la data di ultima consultazione è il 27.04.2025.

Abstract

Il contributo cercherà di affrontare il tema del rapporto tra sguardo bibliografico e mediazione bibliotecaria, avanzando l’ipotesi che già nel primo livello percettivo sia contenuta una mediazione e che, viceversa, non esista mediazione senza sguardo. Dopo un primo esame dei concetti implicati, verranno discussi e sviluppati i seguenti punti: 1) il rapporto tra sguardo, visione e azione, e l’opportunità di definire questo impasto con una sola parola: lettura; 2) il legame tra sguardo bibliografico e 'leggibilità del mondo', come definita da Hans Blumenberg; 3) il ruolo e la responsabilità delle biblioteche in questo contesto, caratterizzato dalla fine del monopolio bibliotecario; 4) l’analisi, a titolo di esempio, di alcuni dei fronti aperti, come il neoanalfabetismo, la falsificazione sistematica della realtà e i negazionismi diffusi, i discorsi d’odio, le minacce di guerra e di estinzione globale; 5) il possibile contributo delle biblioteche alla costruzione di nuovi tessuti connettivi e negoziali, anche nel quadro di nuove alleanze specifiche (che partono dalla singolarità dello sguardo bibliografico) e interspecifiche (che lo allargano a un universo di diritti umani e non umani). Proprio le biblioteche, grazie allo spazio-tempo di lettura, che esse incarnano e incorporano, potrebbero infatti rappresentare uno dei luoghi vitali per questa dialettica tra specifico e universale, tra umano, postumano e altro dall’umano.

English abstract

The contribution will try to address the topic of the relationship between bibliographic gaze and library mediation, advancing the hypothesis that mediation is already contained in the first level of perception and that, vice versa, there is no mediation without gaze. After an initial examination of the concepts involved, the following points will be discussed and developed: 1) the relationship between gaze, vision and action, and the opportunity to define this mixture with a single word: reading; 2) the link between bibliographic gaze and “legibility of the world”, as defined by Hans Blumenberg; 3) the role and responsibility of libraries in this context, characterized by the end of the library monopoly; 4) the analysis, by way of example, of some of the open fronts, such as neo-illiteracy, the systematic falsification of reality and widespread denialism, hate speech, threats of war and global extinction; 5) the possible contribution of libraries to the construction of new connective and negotiable fabrics, also in the framework of new specific alliances (that start from the singularity of the bibliographical gaze) and interspecific alliances (that extend it to a universe of human and non-human rights). Thanks to the space-time of reading that they embody and incorporate, libraries could in fact represent one of the vital places for this dialectic between the specific and the universal, between human, posthuman and other than human.

Per scaricare l'articolo in pdf visita la sezione "Risorse" o clicca qui.

L’antropocene distrugge luoghi e tempi di rifugio

quando, proprio ora, la terra è piena di rifugiati, umani e non

Leggere il cambiamento

Grande è la confusione sotto il cielo, anche quello bibliotecario, ma la situazione non è affatto, o non è ancora, eccellente. Anche se siamo abituati, sia politicamente che poeticamente, alla complementarità e al continuo capovolgimento tra ordine e disordine, anche se il lavoro bibliotecario si situa proprio sul terreno di confine tra entropia e negentropia, ed è abituato a elaborare relativisticamente il loro conflitto, oggi le prospettive di sommovimento e di cambiamento appaiono labili, sommerse e illeggibili nel rimescolamento globale. L’acuirsi dei conflitti è inversamente proporzionale alla ragionevolezza, e, a volte, all’esistenza stessa dei principi o degli interessi su cui essi si basano o si dovrebbero basare; il continuo scambio di parti e di campo tra gli argomenti, i protagonisti, i seguaci (e già il following sembra aver rimpiazzato ogni dialettica basata sulla argomentazione e sulla discussione), rende difficile tenere il filo del ‘discorso’, cioè della parola pubblica, in particolare di quello bibliotecario sulla lettura [Chartier-Hebrard, 1989; Chartier-Hebrard, 2000]. Il movimento, di qualunque tipo, rischia di diventare un moto browniano. La Preghiera della serenità, che invoca un principio di distinzione (Signore, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare quelle che si possono cambiare, e la saggezza per riconoscerne la differenza) rintocca a questo punto come un bronzo risonante.

Mai come ora ogni esercizio di futurismo, sia esso utopico o distopico (sempre più affini), si schiaccia su un esito paradossalmente restaurativo, revanscistico, quando non francamente reazionario. Cambiare tutto è sempre stata la via maestra per non cambiare niente, come ci ha insegnato parenteticamente e profeticamente Tomasi di Lampedusa [Tomasi di Lampedusa, 1999]. Oggi il cambiamento si è fatto congenito, infraliminare; i mutamenti sono sfibrati da bradisismi interni che impediscono preliminarmente di individuare che cosa cambia o che cosa si vuole cambiare. La durezza delle divisioni e dei posizionamenti è spesso il contraltare della loro incertezza, così come il frequente ribaltamento dei fronti. Cambiare continuamente i termini della questione sembra l’obiettivo stesso di ogni cambiamento.

Il tono apocalittico di questa premessa non deve ingannare. Ciò che questo intervento si propone – sia pure nei termini di una sintesi diagnostica più che di un’analisi compiuta e approfondita – è tutt’altro che una resa, o una resa dei conti, è esattamente il contrario di un’apologia dell’esistente, del nihil novi, o di un rifugio nelle rassicuranti certezze del passato. Piuttosto, è un appello: bibliotecari, avremo bisogno di tutta la vostra ‘intelligenza’, di tutto il vostro ‘entusiasmo’, di tutta la vostra ‘forza’ e soprattutto di tutta la vostra ‘speranza’. Le cornici del discorso, spesso sottintese, saranno quelle di una ‘politica della lettura’ [De Certeau, 2009; Ferrieri, 2024a] e di una ‘epistemologia della biblioteca’ [Shera, 1966; Wilson, 1968; Miccoli, 2005; Vivarelli, 2019]. Il contesto è quello di una analisi dei rapporti di forza e di una ‘verifica dei poteri’. Lo scopo è teorico-pratico e punta alla rinascita di una presenza bibliotecaria (ben oltre i limiti delle biblioteche) e a una nuova consapevolezza dei termini dello scontro. Per chi ha fatto del movimento la sua essenza vitale – come le biblioteche – potrebbe essere perfino più semplice attraversare la secolare crisi dei movimenti. Per chi ha scelto di stare (umilmente) sulle spalle di giganti, in un’epoca di nanismo, potrebbe essere più facile scorgere dove si infrange l’onda. Ed essere pronti a lavorare nel bagnasciuga.

Che ve ne sembra dell’America?

Nel momento in cui scrivo l’America è al centro del sommovimento tellurico, sia per il sistematico lavoro di smantellamento, di controfattualità, di spregio della realtà, della storia, dei patti siglati con secoli di abnegazione, di migrazioni, di lotte; sia per l’esplicito richiamo a un programma isolazionista, antimondialista e neocolonialista. Nel Nord (gli Stati Uniti d’America) con l’apparente impoliticità del revisionismo trumpiano; nel Sud con la riproposizione, in chiave di tragica farsa, delle politiche di caudillismo e anarcoliberismo; nel centro (Colombia, Messico ecc.) con tentativi coraggiosi ma isolati di fuoriuscita dall’epoca delle guerre civili e del narcotraffico.

Perciò non credo sia da sottovalutare quello che accade negli USA, una delle patrie della public library, punto di riferimento obbligato per la riflessione biblioteconomica e l’organizzazione bibliotecaria. D’un tratto, negli ultimi mesi, le biblioteche sono divenute nemiche dell’ordine costituito, additate populisticamente come culle di sovversione solidale, di inclusione, di oltraggio al comune senso del pudore. Al 12 marzo 2025, oltra a quelle già in vigore in alcuni stati, come Missouri, Texas, Florida ecc., più di quindici stati dell’Unione (Alabama, Arizona, Georgia, Idaho, Iowa, Missouri, North Dakota, Oklahoma, Pennsylvania, South Dakota, Tennessee, Texas, Virginia, West Virginia, Wyoming ecc.) hanno presentato proposte di legge denominate Librarian Criminalization Bills, finalizzate a togliere le protezioni legali esistenti nei confronti di biblioteche e bibliotecari per il prestito di materiale ritenuto osceno o semplicemente accusato di essere tale. D’ora in avanti quello che già sta accadendo in moltissime località diventerà la norma: basterà un’istanza di un comitato (tra i molti creati ad hoc, come le Moms for Liberty) o di un singolo cittadino, o un articolo di giornale, per far togliere i libri dagli scaffali e far condannare i bibliotecari per diffusione di materiale osceno. Oltre alla censura, che ha già un triste primato nelle biblioteche americane, come testimoniano le periodiche attività dei Banned Books Week, verrà praticata l’autocensura: i bibliotecari, minacciati o intimoriti, toglieranno preventivamente dagli scaffali ogni libro potenzialmente perseguibile, o messo all’indice dalle numerose associazioni che hanno creato archivi pubblici di libri ‘discutibili’ o ‘sensibili’. Già ora molti bibliotecari che si sono rifiutati di togliere i libri dagli scaffali sono stati licenziati [Jensen, 2025a]. Il 20 marzo 2025, l'Alabama Public Library Service Board of Trustees (APLS) ha votato per definanziare la Fairhope Public Library (FPL). Il presidente dell'APLS, John Wahl, ha dichiarato che la biblioteca stava violando le politiche statali relative alla protezione dei bambini dal materiale ‘inappropriato’ nella biblioteca [Jensen, 2025b].

Ma la cosa ancora più preoccupante è che i gruppi di pressione anti-bibliotecari mettono sotto accusa non solo la libertà e il diritto di leggere, ma la funzione bibliotecaria in quanto tale, ovvero l’essere rivolta a tutti i cittadini, anteponendo la pretesa di alcuni individui che si ritengono ‘offesi’ al diritto di tutti gli altri. In questo senso l’attuale attacco si inserisce nel processo, in atto da tempo, di privatizzazione delle biblioteche pubbliche [Buschman, 2017; Rikowski, 2002], che prima e oltre ad essere un fenomeno economico e politico è un evento culturale a tutto tondo.

Sguardo bibliotecario e dialettica del punto di vista

Per sostanziare l’annunciato intento di questi appunti occorre però un passo indietro. Che cos’è che contraddistingue lo sguardo bibliotecario, qual è la peculiarità della sua lettura del mondo? ‘Mondeggiare’, per usare un termine tratto dal lussureggiante lessico di Donna Haraway, filosofa cui faremo ampio riferimento in quest’articolo, è un corollario, se non un sinonimo, di ‘bibliotecare’, adottando un’altra parola che (ancora) non c’è. È chiaro in partenza che ci si discosterà da una certa visione della biblioteconomia, preferendone la componente costruttivista e costruzionista a quella assiomatico-documentaria, o meglio, considerando la parte documentaria (per esempio l’importantissimo settore dello sviluppo delle raccolte) né più né meno che l’articolazione e la proiezione di uno sguardo.

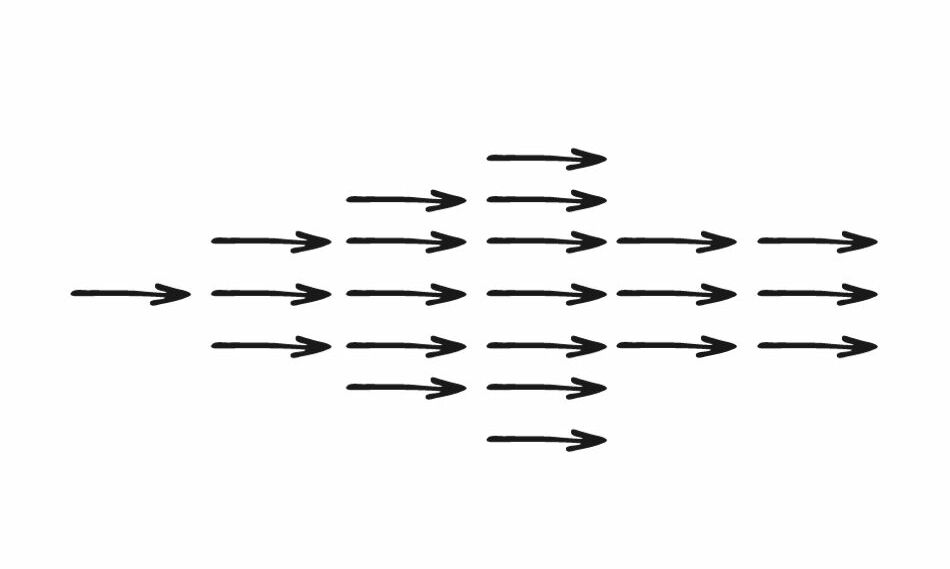

La nozione di sguardo che percorre queste righe è, in un certo senso, l’estensione, anche analogica e metaforica, del suo significato biomeccanico: un’estroflessione dell’occhio, una presa saccadica, la cattura delle immagini e dell’immaginario che circola intorno ed oltre i libri, per cogliere i nessi, le ragioni, le sequenzialità e le rotture che rendono il multiverso librario una realtà vivente ed edibile, destinata a nutrire infinitamente la conoscenza e le passioni dell’umano, anche nella sua variante eccedente, che poi considereremo, del postumano e dell’altro dall’umano.

Come è sottolineato in [Merleau-Ponty, 2005], lo sguardo non è solo un atto visivo ma un modo di essere nel mondo. Esso è già strutturato e contribuisce all’interpretazione e costruzione della realtà. Viene così ridimensionata la pretesa oggettivistica, fotografica, realistica di certe concezioni dello sguardo. Emmanuel Levinas e Jacques Lacan hanno proseguito il lavoro da versanti diversi e convergenti, che evidenziano la reciprocità e reversibilità dello sguardo. Levinas sottolinea l’elemento dell’alterità che viene rivelata attraverso di esso: lo sguardo coglie e viene colto nel volto, suggellando il passaggio continuo tra la dimensione conoscitiva e quella etica [Levinas, 1995]. La fragilità del volto è la premessa della responsabilità infinita che incombe sullo sguardo. Come dice Luca Dal Pozzolo «dire sguardo, da Aristotele in poi, significa dire etica» [Dal Pozzolo, 2019, Introduzione in difesa dell’immagine]. Per Lacan lo sguardo non è la semplice percezione ottica, non è mai neutro, è, ab origine, strutturato dal desiderio e dall’inconscio [Lacan 2003]. La reversibilità (che non è, come in Levinas, anticamera della reciprocità e dell’accoglienza, ma, come in Sartre, preludio dell’alienazione) è data dal fatto che lo sguardo non appartiene solo al soggetto che guarda, ma anche all’oggetto guardato: il soggetto si sente guardato dall’oggetto.

Che cosa ci dice questa pregnanza dello sguardo se la riferiamo al campo bibliotecario? Che la biblioteca inizia il suo cammino, il suo progetto, dove lo sguardo si fa visione, e che questo sguardo è orientato, fuso con il punto di vista, costruisce la realtà, vive l’alternanza di ordine e disordine. Lo sguardo è un apparato percettivo e rappresentativo che dissolve ogni pretesa di neutralità del punto di vista. Possiamo esprimere la relazione tra sguardo e punto di vista come la progressione tra orizzonte epistemico ed osservazione situata, senza alcuna cesura rigida: il punto di vista è una posizione dentro uno spazio di possibilità, può variare e moltiplicarsi all’interno di uno stesso sguardo, ma senza sguardo non avrebbe senso né spazio.

Lo sguardo bibliografico è la modalità con cui la conoscenza viene rappresentata, organizzata e resa accessibile attraverso strumenti di descrizione, classificazione e mediazione documentaria. La bibliografia è una rappresentazione e una costruzione della realtà intellettuale, che la trasforma intimamente, rende possibile la circolazione delle idee e la influenza. Il legame tra sguardo e disciplina è fondante, ma non sufficiente; lo sguardo se ne distacca con gaudio e guadagno, perché mentre la disciplina è normativa e metodologica, lo sguardo è vagante per definizione e sopravvivenza. E però, così come il punto di vista senza sguardo non sarebbe possibile, allo stesso modo lo sguardo bibliografico non potrebbe esistere senza il riferimento e l’imprinting della disciplina che lo inquadra.

Dal punto di vista disciplinare sembra quindi ovvio che lo sguardo bibliografico comprenda e annetta quello bibliotecario, ma quest’ultimo non è riducibile a un sottoinsieme del primo, e non solo per un motivo (inter)disciplinare, ovvero per la potente espansività e inclusività della biblioteconomia contemporanea. Ma perché questa cambia, in qualche modo, la natura stessa dello sguardo. Una volta che pone al centro la biblioteca e il biblioverso, lo sguardo già muta e mette in gioco il rapporto tra visione e azione, colloca le ragioni bibliografiche in uno spazio e in un tempo preciso che è quello della biblioteca e non solo della biblioteca in generale, ma di una biblioteca determinata e situata, qui e ora.

Il rapporto tra sguardo bibliografico e sguardo bibliotecario si caratterizza, da subito, come un rapporto di differenziazione e, nello stesso tempo, di complementarità. A partire da qualunque domanda o bisogno che venga sottoposto al bibliotecario, la risposta bibliografica si distingue per il focus sulla produzione e l’ordinamento di conoscenza, mentre quella bibliotecaria è maggiormente centrata sull’accesso, sull’uso delle risorse, sulla fruizione. Ma la diversificazione è, da subito, subordinata e contestuale all’incontro: non c’è un percorso a stadi, non ci sono barriere insuperabili. Le azioni si affiancano e si intrecciano, gli output sono misti, i linguaggi ibridi: quello che ne uscirà sarà una co-costruzione di rapporti, di reti, di processi; un aumento dell’usabilità delle collezioni e della precisione della ricerca; una progettazione di esperienze di lettura. Alla fine, il livello di connessione e interdipendenza tra processi bibliografici e bibliotecari sarà tale da rendere molto difficile (oltre che francamente inutile) un percorso di separazione e di ritorno alle diverse e separate origini.

In questo reticolo, il rapporto tra sguardo e mediazione si fa ancora più stretto, quasi consustanziale. Assumere lo sguardo bibliotecario come una prospettiva che struttura il mondo e lo trasforma, comporta la ricollocazione logica e cronologica della mediazione a ridosso dello sguardo. Percezione fisica e mediazione intellettuale non si pongono più in una successione, in un rapporto evolutivo e gerarchico. Io non so se questo si possa dire di ogni sguardo, ma sicuramente lo sguardo bibliotecario realizza questa unità tendenziale di percezione e mediazione, perché si tratta di un vedere che è immediatamente capire e agire, che dal suo primo vagito percettivo si pone il problema della trasformazione, dei rapporti di forza, delle conseguenze. Forse dovremo già ora chiamare questo formidabile impasto tra fisicità e concetto, tra biologia e cultura, tra sensibilità e intuizione, passività e attivismo, con il nome che merita, ‘lettura’. Se «esse est percipi», come ci ha insegnato George Berkeley, a maggior ragione essere è essere letti [Berkeley, 1999, p. 25]. È dunque ora di liberare questo sguardo e vederlo in azione.

Sguardo bibliotecario e ‘leggibilità del mondo’

L’avvicinamento tra percezione e mediazione, infatti, comporta e giustifica un altro avvicinamento, quello tra biblioteca e lettura, e questo è un fatto (non un’opinione…) che ha orientato il mio sguardo e il mio agire – e non solo il mio, per fortuna − fin da quando ho messo per la prima volta piede in una biblioteca, e che oggi ottiene crescenti conferme (tra i tanti, si veda [Petrucciani, 2020]). Non posso qui sviluppare compiutamente le ragioni di questa affermazione, ma voglio considerarla sotto un profilo che riguarda l’argomento che stiamo trattando e che inevitabilmente si espanderà assumendo una portata più generale. Non appena questa cellula primordiale si forma, in una consustanzialità di sguardo e (medi)azione, come abbiamo detto, essa si pone in relazione con la ‘leggibilità del mondo’ e nello stesso tempo la mette in discussione. Mi riferisco qui al concetto che Hans Blumenberg ha forgiato nel suo libro sull’argomento [Blumenberg, 1984], partendo dall’analogia galileiana tra libro e natura, e proseguendo il suo ragionamento in direzione di una visione di leggibilità più ampia, che non può limitarsi al linguaggio matematico con cui è scritto il ‘libro della natura’. Il punto cardine della svolta blumenberghiana, che ha un valore epistemologico, almeno per quanto riguarda l’universo bibliografico, pari a quella galileiana, non sta solo nell’introduzione del concetto di leggibilità, ma nel suo riferirlo al mondo piuttosto che alla natura. Con ciò si intende anche rilevare che la leggibilità non è un dato naturale e presupposto, ma un processo culturale e storico, in cui le biblioteche giocano un ruolo fondamentale. Laddove Galilei sottolinea il momento della scrittura (la natura è ‘scritta’ in linguaggio matematico) Blumenberg evidenzia quello della lettura: occorre ‘rendere il mondo leggibile’, e questo deve essere fatto con diversi linguaggi, non solo quello matematico. Ciò comporta un evidente progresso in termine di secolarizzazione e laicità perché, se il libro della natura è scritto da Dio, quello del mondo è letto dall’uomo. Ma soprattutto è lo strumento di lettura che cambia: per Blumenberg il lavoro di lettura è la metaforologia (Blumenberg si definiva un metaforologo), perché è attraverso la figura della metafora che noi leggiamo il reale e contendiamo il terreno all’oscurità.

Il concetto di leggibilità stesso è una metafora, che assume senso solo in rapporto a quella speculare di illeggibilità, su cui hanno insistito Paul De Man in Cecità e visione [De Man, 1975] e in Allegorie della lettura [De Man, 1991], e Jacques Derrida in La scrittura e la differenza [Derrida, 1971]. Ma anche questa contrapposizione non deve essere considerata come assoluta. Si tratta di un confine labile e instabile, e la lotta per la leggibilità non va vista come un tentativo di spostare sempre più in là questo confine, con il risultato di renderlo sempre più invalicabile (un vero lavoro di Sisifo), ma come l’impegno ad attraversarlo continuamente, mostrando quanto sia necessaria la convivenza, a volte la compenetrazione, di leggibilità e illeggibilità. In Blumenberg permane comunque un residuo illuministico, e ne danno testimonianza anche le pagine sulla luce come metafora della verità. Lo sguardo bibliotecario, nella sua quotidiana contesa, che è anche un’intesa, con l’illeggibilità, si è abituato a considerare l’illeggibilità come condizione stessa della lettura, come spiegazione delle sue zone d’ombra, delle sue latenze, dei suoi periodi di crisi. L’illeggibilità non è semplicemente l’assenza di leggibilità, ma è ciò che si nasconde dietro l’illusione della leggibilità stessa. Leggibilità e illeggibilità sono concetti regolativi. Non c’è nulla di più oscuro di una chiarità uniforme, che nasconde le differenze e le sfumature della complessità. E questo continuo ricrearsi di zone di illeggibilità dentro i confini di ciò che sin qui abbiamo ritenuto pienamente leggibile, ci parla apertamente anche della fragilità e della vulnerabilità della stessa lettura, il che ne aumenta il valore relativizzandolo. Possiamo dire che senza la lotta per la leggibilità la professione bibliotecaria non avrebbe senso, ma, senza la coscienza e la presenza dell’illeggibilità, essa diventerebbe, nella più probabile delle ipotesi, un atto di amministrazione dell’esistente.

Naturalmente il regno dell’illeggibilità non ha nulla a che spartire con la proliferazione di falsificazioni, mistificazioni, approssimazioni, fake news che oggi circondano il cammino della conoscenza, così come la non ha niente a che vedere con la semplificazione e banalizzazione. Ed è proprio l’azione bibliotecaria a operare questa chiarificazione, nella sua costante azione selettiva, empatica, problematizzante. Proprio perché si distanzia dalla hybris della leggibilità, essa è in grado anche di non farsi ingabbiare dall’illeggibilità, di distinguere in essa la fisica dalla metafisica, vale a dire la zona d’ombra, che precede e circonda il formarsi della chiarità, dall’oscurità voluta, escludente, mistica, e dalle molteplici forme di ‘dittatura dell’ignoranza’ [Majorino, 2010; Brey - Innerarity - Mayos, 2009; Toniello, 2012; Solimine, 2014; Capano - Meloni, 2013] che oggi imperversano e avanzano. Si può ipotizzare e auspicare che lo sguardo bibliotecario accolga l’invito di Blumenberg a cercare nuove leggibilità, a non farne un feticcio o un vessillo ma un orizzonte mobile nella lotta quotidiana per la conoscenza.

È questa, infatti, la strada indicata da Blumenberg per porre fine alla ‘antica inimicizia’ tra i libri e la realtà, all’ ‘arroganza dei libri in forza della loro pura quantità’, alla ‘polvere’ che si deposita su di essi e rende ‘soffocante’ l’aria che si respira in biblioteca [Blumenberg, 1984]. Tutta la riflessione sui ‘poteri’ (o superpoteri) della lettura ha anche lo scopo di togliere questa polvere dai libri, modificando e attraversando i confini della leggibilità; ma questa tematica, presente sotterraneamente in molti studi sulla lettura, ha solo recentemente acquisito maggiore visibilità [Carati et al., 2024; Cordón García - Muñoz Rico, 2023; Szendy, 2022].

La mediazione bibliografica e bibliotecaria

Torniamo per un istante sul concetto di mediazione, non tanto per definirlo – impresa velleitaria come molte consimili – ma per descriverlo meglio. La mediazione, in forma generica e generalista, avviene quando c’è una relazione (e perfino quando non c’è) e due parti, o più, ne sono coinvolte: la mediazione indica l’avvicinamento, il contatto, il conflitto. Tuttavia, a questo livello, la mediazione non aggiunge molto alla relazione, ne rappresenta quasi un sinonimo, rischia di ridursi a una transazione meccanica, perché manca proprio il valore aggiunto della mediazione, ossia la produzione intellettuale, la tensione dialogica, l’elaborazione e costruzione dei terreni comuni, o potenzialmente tali; e poi l’approfondimento, l’intesa, il cambio e lo scambio di paradigma. Benché oggi sia molto frequente la tendenza a vedere la mediazione solo nel dispositivo [Agamben, 2018], occorre ribadire che la mediazione non può esaurirsi a questo livello, perché essa ha almeno altri due elementi, altrettanto importanti, e assai meno rigidi, che sono le pratiche e il viaggio (o l’attraversamento). La mediazione non può formarsi che nelle pratiche tra/con i corpi che ne sono coinvolti; e queste pratiche implicano la distanza, altrimenti non ci sarebbe movimento, non ci sarebbe alterità, ma solo identità. La mediazione non è la soppressione della distanza [Sparti, 1994; Ginzburg, 1998, Vivarelli, 2021b], ma la sua messa in gioco, la sua decantazione, perfino la sua generazione. In questo percorso è quindi decisiva la ‘terzietà’, componente semantica e quasi tautologica della mediazione, che non coincide con un punto o con l’altro della relazione o del viaggio, men che meno con un luogo medio o un giusto mezzo (la tendenza a vedere la mediazione come un compromesso è quasi una contraddizione in termini). La mediazione è quindi un processo trasformativo, che modifica le posizioni e le convinzioni di tutti i partecipanti, di tutti gli interlocutori. La mediazione non è Itaca, ma il viaggio per Itaca e ciò che accade durante esso, ma, se non ci fosse Itaca, non ci sarebbe viaggio [Kavafis, 2020]. La mediazione è ciò che rende possibile la conoscenza, che reagisce all’indifferenza; rappresenta il luogo della complessità e della possibilità.

Non c’è dubbio, quindi, che la funzione e l’azione bibliotecaria siano forme di mediazione per eccellenza, e che la mediazione contribuisca in modo decisivo a collocare la biblioteca e il lavoro bibliotecario fuori da un terreno meramente distributivo e dentro un tessuto costruttivo e creativo. La natura della mediazione bibliotecaria è molto vicina a quella che si attua nella lettura, e questo conferma quanto abbiamo detto sulla vicinanza e sulla centralità della lettura per la biblioteca. La mediazione bibliotecaria si pone infatti come una sorta di prolungamento, ampliamento e inveramento della mediazione realizzata dalla e nella lettura: alla relazione ‘io-tu’, che caratterizza la lettura e che, in [Buber, 2004], rappresenta l’alternativa alla relazione strumentale ‘io-esso’, aggiunge la dimensione della leggibilità, ovvero la relazione con il mondo. La relazione lettore-testo (o lettore-autore) diviene, grazie alla biblioteca, una relazione lettore-mondo, lettore-lettore, mediata, appunto, dalla biblioteca. Chiamare in gioco la lettura come mediazione pura (piuttosto che come apprendimento, decifrazione, empowerment, consumo, godimento ecc.) espone a una serie di rischi e incognite. Cécile Barth-Rabot, che ha tematizzato esplicitamente questo punto propone di intendere il termine ‘mediazione’ non nel senso ristretto della mediazione culturale, ma in un modo molto più largo che include tutto il processo di lettura, di costruzione del senso, di ricezione, ivi comprese le condizioni materiali che lo rendono possibile [Barth-Rabot, 2023; Cavallo - Chartier, 1995, p. 11 e segg.]. In buona sostanza tutto ciò che sta tra il primo abbozzo narrativo dell’autore e l’esperienza di lettura del lettore (compreso il suo piacere o dis/piacere) è mediazione. Attenzione al ‘tra’. François Jullien sostiene il ruolo del ‘tra’ nella mediazione come superamento sia dell’aut-aut che dell’et-et [Jullien, 2014; Serres, 1992]. Questo è dunque anche lo spazio di azione della biblioteca e comprende la promozione della lettura e il suo bilancio critico, la sua valutazione di impatto.

Perché la mediazione faccia il suo corso, lavori per bene il testo e il testo-mondo, è necessario, per Cécile Barth-Rabot, come per altri, che essa abbia come riferimento ‘l’archetipo della lettura letteraria’. È un punto controverso (Vittorio Spinazzola, che ha dedicato un saggio al tema, forse non sarebbe stato d’accordo [Spinazzola, 1984; Spinazzola, 1991]), ma la sociologa francese sostiene che non c’è nessun pericolo di esclusione o elitarismo in quest’approccio, perché la lettura letteraria è un osservatorio privilegiato per capire la lettura di qualunque tipo, e anche la non lettura, dato che mette a nudo le mediazioni presenti nel testo e nella ricezione dell’opera, e quindi permette di superare proprio l’‘asimmetria’ dei poteri che sono in gioco.

Potremmo quindi concludere che la funzione bibliotecaria e l’opera del bibliotecario, con rispetto al mondo della mediazione, e alla mediazione come mondo, siano veramente poliedriche e si articolino almeno in queste possibili faccette e azioni: a) valorizzazione della mediazione in quanto tale; b) valorizzazione della mediazione bibliotecaria; c) sottolineatura del legame e della reciprocità tra mediazione bibliotecaria e mediazione della lettura; d) riabilitazione e salvaguardia del ruolo del bibliotecario come mediatore indipendente; e) difesa della libertà e della politicità della mediazione, proprio in rapporto alle politiche della lettura, che assumono un rilievo centrale per determinare i contenuti e l’esito della mediazione.

La mediazione ha oggi principalmente due nemici dichiarati, uno sottovalutato e l’altro sopravvalutato. Il primo è l’immediatezza, vale a dire l’apologia del contatto diretto, della spontaneità, dell’apparenza, dell’avere tutto a portata di clic. L’immediatezza come assenza o soppressione della mediazione spesso non viene considerata, nelle sue conseguenze negative, a causa dell’ignoranza, volontaria o meno, del ruolo e dell’importanza della mediazione stessa. L’immediatezza, alla luce di un’analisi critica, appare il più delle volte come un mito o una contraffazione.

Il secondo nemico – oggi molto più frequentemente esibito – è la cosiddetta disintermediazione. Immediatezza e disintermediazione sono, infatti, falsi amici: la prima riguarda la sfera della percezione, è la sensazione soggettiva di un facile contatto lineare con l’informazione e la conoscenza (sottovaluta gli effetti del rumore e della complessità). La seconda riguarda la tecnologia, è la rimozione di certe mediazioni note a favore di altre mediazioni occulte, con perdite e guadagni tutti da valutare. Con riferimento all’ambito bibliografico, la disintermediazione viene definita come «la falsa credenza di poter fare a meno dei cataloghi e dei repertori e di coloro che li creano, li organizzano e li gestiscono» [Guerrini, 2025, p. 259]. Di fatto la disintermediazione ammicca al peer to peer e alla ‘cultura orizzontale’ [Solimine - Zanchini, 2020], ma non c’è alcuna evidenza che esista una maggiore parità tra i protagonisti ‘disintermediati’, anzi, l’accorciamento delle distanze è limitato agli elementi tecnici, sicuramente importanti ma non tali da cambiare l’ordine dei fattori, e spesso accompagnati da minor trasparenza dovuta al predominio degli algoritmi e delle black box.

La disintermediazione è quindi un processo nient’affatto spontaneo o naturale ma spesso voluto e pilotato da componenti egemoni o monopolistiche del mercato per aumentare il controllo dei processi e delle scelte informative e documentarie. A differenza dell’immediatezza, in cui l’assenza di mediazione è prodotta da un’illusione ottica e intellettuale, la disintermediazione è un atto deliberato di riduzione della complessità, è la mediazione di chi non c’è o non si vede. È un’operazione cui spesso non è facile opporsi perché viene imposta dalla tecnologia, e agisce sottotraccia, ma la sua decostruzione appare come un atto dovuto e conseguente a una rinnovata presenza bibliotecaria nella società. Il binomio disintermediazione/digitalità va smontato perché, se è vero che la disintermediazione approfitta delle nuove possibilità del mondo digitale, non c’è nessuna diretta necessità che quest’ultimo segua la direzione del controllo e della semplificazione, piuttosto che quella della libertà e della complessità. È una scelta, non una fatalità. La tecnica sottrae, almeno in apparenza, le decisioni alle politiche culturali e ai loro attori; la mediazione, in particolare quella bibliotecaria, le rimette nelle loro mani, o ci prova. E inoltre, come nota Geoff Mulgan, l’eccessiva enfasi sulla disintermediazione occulta anche il fatto che le professioni di intermediazione complessivamente sono cresciute di numero e di qualità cognitiva, e quindi non è del tutto corretto ascrivere al fenomeno della disintermediazione anche la crisi e l’indebolimento dei ceti e dei corpi intermedi della società [Mulgan, 2018]. Inoltre, per alcuni studiosi la disintermediazione passa attraverso la mediazione stessa. Lo stesso prestito digitale bibliotecario potrebbe essere considerato una forma di disintermediazione (in quanto apparentemente consente di procedere senza la mediazione del bibliotecario) ma, come è chiarito molto bene in [Mercanti, 2022, p. 71 e segg.] ma anche in [Blasi, 2024], si tratta, classicamente, di una nuova mediazione, in cui compaiono anche nuove figure e specializzazioni professionali.

Questi accenni al mondo della disintermediazione e della immediatezza dimostrano, tra l’altro, che anche le mediazioni non sono tutte uguali. In particolare, una tipologia di mediazione che interessa particolarmente il lavoro bibliotecario è quello della ‘ri-mediazione’, come è chiamata in [Bolter - Grusin, 2003], ossia quel processo attraverso cui un nuovo medium (o una nuova informazione, una nuova idea, una nuova visione) rappresenta, riformula e incorpora uno più vecchio, spesso promettendo qualcosa di ‘più immediato’, ‘più immersivo’, ‘più trasparente’ ma sempre costruendo questa promessa attraverso mediazioni precedenti. La ri-mediazione, che è una forma di ipermediazione, nella scrittura si presenta anche attraverso la pratica del ‘remissaggio’, ossia il montaggio di testi preesistenti, mescolandoli, citandoli, campionandoli (fan fiction, mashup, poesia found ecc.). Nella lettura il suo analogo più evidente è la rilettura, che è una forma di rimediazione temporale, in cui la trama della prima lettura viene riversata nelle esperienze successive, producendo risultati completamente nuovi, al punto da produrre la sensazione che non si stia leggendo lo stesso testo. Ma sono rimediazioni anche le esperienze di lettura su supporti diversi, in edizioni critiche, bilingui, con testo a fronte, su sfondi social, e così via. La mediazione bibliografica, poi, è sempre una forma di rimediazione: prende oggetti culturali (testi, opere, dati) e li ri-media in forme accessibili, interrogabili, trasformabili. Nella rimediazione un ruolo decisivo è esercitato dalla connessione con altri testi, autori, lettori, luoghi, linguaggi e sfere temporali.

Ingrandimenti

Nell'editoriale di questo numero di Biblioteche oggi Trends, Giovanni Solimine scrive che sarebbe bello se un bibliotecario pensasse istintivamente a un libro da proporre agli utenti ogni volta che sente parlare di un argomento al telegiornale o riflette su una questione o prova un sentimento. Qui si auspica proprio il passaggio da una concezione a un agire, da una forma mentis a una modalità di servizio, da uno sguardo che classifica e interpreta a uno che impronta e costruisce la realtà. Naturalmente sempre attraverso ciò che quello sguardo (bibliografico, bibliotecario) vede e che altri magari no, attraverso il continuo ricorso alla relazione libro/mondo, sempre cioè attraverso il filtro ispiratore della leggibilità.

Pensare a un libro e pensare di proporlo ai propri utenti è il contrario di un approccio puramente libresco – quello che Blumenberg, studioso di libri e metafore, definisce ‘soffocante’ – perché il libro, nella varietà delle sue forme, comprese quelle potenziali, compresa quella di ‘libro a venire’ [Blanchot, 1969], viene immerso come un panno assorbente o una cartina di tornasole nel turbinio dei conflitti e delle passioni del tempo presente. ‘Pensare ad un libro’ è qualcosa di diverso da ‘fare cose con i libri’ [Price, 2012], parlarne [Bayard, 2007] o anche leggerli; è immergerli in una dimensione intima e quotidiana, di convivenza apparentemente inerte ma in realtà ispiratrice di tutte le azioni della biblioteca pubblica e, anche delle biblioteche personali. Pensare a un libro è ‘pensare a come pensiamo’, che è l’invito che ci rivolge Donna Haraway attraverso tutta la sua opera [Molteni, 2017]. Pensare a un libro (o con un libro) significa illuminarlo attraverso lo sguardo costruzionistico di cui abbiamo parlato fin qui, che ha una visione prospettica e proattiva, progetta il futuro, anzi i molti futuri possibili e li confronta continuamente. Pensare a un libro è il primo atto di intimità con esso. Lo sguardo bibliografico corre dalla notizia del telegiornale o del web (già sfrondata degli elementi di teatro, già resa, nietzschianamente, inattuale) al libro, alla lettura, che può spiegarla e dispiegarla. Lo sguardo bibliotecario organizza gli scaffali, reali e virtuali, in base all’ordinamento dettato dall’urgenza di essere dove la lettura accade; passa in veloce rassegna i volti dei lettori che varcano la porta di ingresso della biblioteca e la massa di quelli che sono fuori, e che la ignorano. È qui che entra in scena la dimensione del servizio, con la sua valenza antiideologica. È qui che affonda le sue radici il consiglio di lettura, come dimensione implicita di quanto abbiamo detto, e si propone come grimaldello e archetipo della struttura dialogante e dialogica della biblioteca [Ferrieri, 2024b]. È qui che si inserisce il rapporto con le scelte di acquisto della biblioteca, con le politiche di sviluppo delle collezioni. Ed è ancora qui che la biblioteca spazia, e dà spazio all’immaginazione, esplorando tutte le forme dei legami possibili [Melot, 2005], che non sono certo solo quelli asseverativi, imitativi, meccanici, analogici, ma anche quelli metaforici (per tornare a Blumenberg), indiretti, suggerenti, obliqui, oppositivi, divergenti. E si sposta rapidamente, da un elemento di cronaca a un motivo di riflessione, da un fatto a una creazione letteraria, da una politica a una poetica. Allargando il campo, o mettendo a fuoco un dettaglio, perché entrambe queste dimensioni sono necessarie, sono tipiche di uno sguardo.

Ecco alcuni esempi di allargamenti e ingrandimenti che la biblioteca può effettuare, elencati senza pretese esaustive e senza poterli in questo testo affrontare compiutamente. La lotta contro gli analfabetismi, soprattutto quelli funzionali, derivati, di ritorno (cioè, quelli che in genere escono dalle competenze scolastiche) è scritta nl DNA della biblioteca. Qui si affollano le molte literacies che incombono sulla missione bibliotecaria, tra tutte l’ information literacy [Cilip, 2018; Ballestra, 2020; AIB, 2016], che consiste nella «capacità di pensare in modo critico ed esprimere giudizi equilibrati su qualsiasi informazione che troviamo e utilizziamo» [Lana, 2020, p. 69]. Essa comprende anche la digital literacy, che è un po’ il convitato di pietra di questo articolo, visto che la mutazione digitale è presente in ogni sua sillaba, ma, per ragioni di spazio, non la affronteremo esplicitamente. Un argomento limitrofo è quello del diritto d’autore che le biblioteche dovrebbero trattare anche dal punto di vista dei diritti dei lettori: anche qui non possiamo che limitarci a menzionare l’insufficiente presenza del tema nell’agenda bibliotecaria. Ma ci sono molte altre questioni aperte che richiedono attenzione e azione.

Ad esempio, la biblioteca si pone come un argine rispetto al fenomeno delle fake news, perché, pur non essendo direttamente un’agenzia deputata al fact checking, è un luogo centrale di ecologia dell’informazione, sia perché permette la risalita alle fonti, sia perché si pone come ecosistema potenzialmente libero dai maggiori fenomeni inquinanti. Sono comunque ambiti su cui la biblioteca dovrebbe aumentare di molto l’impegno e gli sforzi: se si considera parte vivente del tessuto informativo e della sfera di discussione pubblica, in senso habermasiano, non può considerare estranei o irrilevanti fenomeni come i negazionismi, i falsificazionismi, i cospirazionismi, i discorsi di odio che infarciscono la vita sociale, in particolare, ma non solo, quella online − che giustamente Luciano Floridi ha ribattezzato mondo onlife, con riferimento alla «nuova esperienza di una realtà iperconnessa all'interno della quale non ha più senso chiedersi se si è online o offline» [Floridi, 2014, p. 1]. Tutti questi fenomeni indeboliscono il tessuto connettivo della biblioteca e vanno da questa trattati con una politica di contrasto che, naturalmente, non leda altri principi vitali quali il rifiuto della censura e il rispetto della libertà di opinione di tutti. La biblioteca in questo naviga nel pieno del ‘paradosso di Popper’ (se si è tolleranti con l’intolleranza, la si favorisce [Fontanin, 2022]) ma non è disponibile ad avallarne le possibili, anche se involontarie, conseguenze autoritarie. La miglior politica di contrasto, infatti, resta quella basata sulla crescita molecolare di una cultura del rispetto, dell’empatia, della convivenza, del riconoscimento dei diritti umani e civili. E siccome l’abbassamento delle soglie di sensibilità (ai discorsi di odio, cioè quelli diretti a disumanizzare l’interlocutore) rischia di produrre un’anestesia e una connivenza generalizzate, l’azione della biblioteca potrà essere orientata alla ri-educazione della soglia (il che avviene prevalentemente attraverso la lettura), all’abbandono, pubblicamente dichiarato, dei luoghi degradati, alle campagne di opinione e denuncia, alla coltivazione di spazi liberi, fraterni, agiati, ‘sicuri’, dedicati al benessere [Faggiolani, 2022].

Gli elementi comuni e tipici dei discorsi e degli incitamenti all’odio sono, oltre la disumanizzazione dell’interlocutore, lo spirito di branco e la politica della crudeltà [Packer, 2025]. Questi sono anche gli ingredienti dello spirito di guerra che è tornato ad aleggiare sulle relazioni mondiali tra potenze e nei rapporti tra animali umani e non umani. E anche qui le biblioteche – che pure figurano regolarmente tra le prime vittime delle guerre – sono assai indietro rispetto al possibile e al necessario. L’alternativa pace/guerra deve entrare nell’agenda quotidiana delle biblioteche, così come gli altri problemi, climatici, antropologici e culturali, che hanno riavvicinato drammaticamente la prospettiva dell’estinzione della vita umana sul pianeta. Non si tratta solo di sopravvivenza, che già dovrebbe meritare una priorità e una concordia assolute, ma di una intima consonanza tra la natura delle biblioteche e le lotte per la pace, per l’ambiente, per i diritti umani e animali. Questa consonanza contiene al suo interno una ancora più grande, ed è quella tra lettura e nonviolenza (se hai letto il volto dell’altro non puoi ucciderlo).

Eppure, nonostante queste radici, quello della pace (soprattutto della pace in senso positivo, non solo dell’assenza di guerra) e dell’azione bibliotecaria in questo campo è un tema negletto come altri mai; in italiano sono pochi o nessuno i libri che lo affrontano direttamente. Il prossimo e conclusivo punto, che è anch’esso un appunto, cercherà di toccare quest’argomento, anche se da un altro punto di vista.

Spunti di intersezionalità bibliotecaria

La molteplicità e la stratificazione delle oppressioni e violazioni che gli esseri umani e non umani subiscono ogni giorno non fa che evidenziare la validità e l’applicabilità al lavoro bibliotecario del concetto femminista di ‘intersezionalità' [Accardi, 2013]. Esso è stato coniato nel 1989 dalla giurista Kimberlé Crenshaw, per descrivere il fatto che le diverse forme di discriminazione (razzismo, sessismo, specismo, classismo, colonialismo, abilismo, omofobia, transfobia ecc.) non agiscono in modo isolato, ma si intersecano e si moltiplicano, creando esperienze e miscele uniche di oppressione o, viceversa, di privilegio [Crenshaw, 1989]. Questa sovrapposizione, con relativo accumulo di effetti persecutori, rende necessaria una decostruzione a più livelli per la liberazione. Nessuno è libero se non lo sono tutti, ma anche nessuno è libero se non lo è del tutto, almeno tendenzialmente, ovvero se non affronta e smonta un pezzo alla volta tutte le catene che lo tengono prigioniero. È veramente finito il tempo in cui una classe, una categoria, una parte, liberando sé stessa possa liberare, in modo quasi automatico o consequenziale, tutte le altre.

Ogni processo di liberazione richiede grande fatica e determinazione, figuriamoci quindi uno intersezionale. L’intersezionalità genera anche una miriade di contraddizioni interne, per esempio quando una persona si trova dalla parte dell’oppresso sotto un profilo e da quella dell’oppressore sotto un altro. Ancora più bruciante è l’esperienza di popoli oppressi che sono o diventano a loro volta oppressori, riproducendo su altri senza battere ciglio le violenze e ingiustizie che hanno subito. In genere queste doppiezze vengono occultate e trascurate, ma potrebbe non essere così peregrino attribuire alla biblioteca e alla biblioteconomia critica anche la sfida di sbrogliare questa matassa.

Il concetto di intersezionalità, infatti, è quasi un concetto bibliotecario, per le interconnessioni e le stratificazioni a cui rimanda, per l’apparenza gerarchica che poi si rivela una faccetta ranganathiana, per i continui rimescolamenti della dimensione individuale e collettiva, per la sensibilità verso le minoranze e/o le maggioranze negate (lo sguardo intersezionale contiene un’implicita critica del principio maggioritario). Le oppressioni, infatti, non possono essere gerarchizzate [Ortolani, 2025], ma la loro ramificazione in un sistema ad albero, simile a quello classificatorio, può indurre fenomeni di sottovalutazione, che vanno individuati e decostruiti. Nello stesso tempo esiste una logica unificante e agglutinante dell’oppressione, che non solo spinge a un accanimento sugli individui più deboli e alla produzione di bias e di pseudoconcetti volti a giustificarla, ma trova una cornice generale nell’antropocentrismo di fondo su cui si basa, e a cui il tradizionale umanesimo, spesso invocato dalla biblioteconomia, non riesce a sfuggire. In sostanza il concetto di intersezionalità permette di scorgere il legame reciproco e l’effetto aggravante tra le varie oppressioni e insieme di tenerne presente le diverse specificità.

Lo sguardo bibliotecario condivide un altro elemento con quello intersezionale: non si può comprendere la realtà, anche quella bibliografica, con una visione che si basa su un solo asse (una sola disciplina, un solo punto di vista, un solo autore, un solo libro), né è sufficiente operare una somma tra i diversi aspetti, se non si coglie l’interconnessione. Giovanni Solimine ha ribadito questo concetto in diverse occasioni, la più recente forse nel suo intervento per il convegno Libro città aperta: «la biblioteca è generatrice di stimoli e nuovi saperi che nascono dalle connessioni, dallo scardinamento degli steccati disciplinari» [Solimine, 2024a, p. 147]. L’intersezionalità offre altri valori aggiunti all’azione bibliotecaria: è l’unico punto di vista che sfida l’incomunicabilità tra le diverse oppressioni; permette di dare voce a realtà schiacciate dalla discriminazione o dal paternalismo senza pretendere di rappresentarle («temiamo chi parla di noi, chi non parla a noi e con noi» [hooks, 1998, p. 72]); proietta e ingrandisce la sensibilità bibliotecaria verso ciò che è intertestuale, intermediale, interdisciplinare, senza perdere di vista la dimensione specifica, individuale, singolare.

L’intersezionalità agisce quindi come principio trasversale ai vari servizi e alle diverse azioni bibliotecarie, a partire dai rapporti con l’utenza passando per l’uguaglianza di genere [Donatelli, 2021], la co-creazione di servizi [Zou - Chen - Dey, 2020], la revisione del catalogo e delle collezioni per verificarne la rappresentatività su più assi identitari combinati e arrivando ai corsi intersezionali di alfabetizzazione digitale.

Proprio perché il pensiero bibliotecario è il più reticolare e tentacolare che esista, e quindi è forse il più indicato per l’attraversamento di questi confini, chiuderò questi appunti con alcune indicazioni, teoriche e operative, che sono in gran parte debitrici all’opera di Donna Haraway e di altre rappresentanti di un pensiero postumanista come Rosi Braidotti. Ovverossia a quella parte del pensiero contemporaneo e significativamente a quello femminista, che mette continuamente in connessione «il tecnologico, l’economico, il sociale, il culturale, l’ecologico» [Timeto, 2020, p. 21].

La biblioteca, e il pensiero bibliotecario, hanno oggi una grande opportunità, il che vuol dire anche una grande responsabilità. Possono uscire dalla subalternità e minorità in cui la tradizione filosofica e letteraria li ha relegati (per lungo tempo la biblioteca è stato poco più di un contenitore), oppure rischiano di dover accettare un destino di progressiva irrilevanza e di fiancheggiamento di altre e più potenti agenzie e istituzioni.

Ciò avviene proprio nell’epoca in cui l’antropocentrismo (con la sua logica di dominio della natura, degli altri animali e dell’uomo sull’uomo: tutti dominî da leggere in modo intersezionale) mette a rischio il pianeta e i suoi delicati equilibri ecologici, e in cui l’esistenza e la finalità delle biblioteche sono messe maggiormente in discussione. Naturalmente la fine dell’antropocentrismo non significa minore attenzione all’elemento umano (e altro dall’umano) ma proprio il contrario. Come dice Elena Granata, quando si progetta o si gestisce una biblioteca non bisogna porsi solo il problema degli spazi, degli ambienti, degli arredi, dei servizi, ma anche ‘dei tipi umani’ che la popoleranno [Granata, 2024, p. 91]. Solo che l’umano, alla luce di quanto sin qui detto, va inteso riconoscendo l’animale ‘che dunque è’ [Derrida, 2006], reagendo a una triplice dinamica escludente: quella dell’umano dall’animale, quella degli animali dalla biblioteca, quella della biblioteca dalle altre agenzie culturali. La fine del monopolio o del predominio bibliotecario, nella gestione della informazione bibliografica, della catalogazione e metadatazione, nel prestito librario, nella promozione della lettura, ha portato grandi vantaggi, non solo permettendo maggiore concorrenza ma mettendo in discussione sequenzialmente molti altri esclusivismi.

Per un glossario della nuova alleanza

Il nuovo pensiero bibliotecario potrebbe svilupparsi intorno ad alcuni nodi fondamentali, alcuni dei quali già entrati nel discorso: a) la prossimità; b) la cura (relazionalità e biblioterapia); c) la terzietà; d) la diffrazione; e) alleanze, simpoiesi e simbiosi f) ordine e disordine. Si tratta di un elenco ipotetico e approssimato per difetto, che cercherò di sintetizzare in poche righe per punto.

La prossimità è una parola chiave dell’organizzazione ma anche della riflessione bibliotecaria e urbanistica contemporanea, anzi costituisce un loro prezioso terreno di incontro. Purtroppo, in genere si tende ad un’interpretazione riduttiva del concetto: la prossimità viene intesa in senso metrico, come vicinanza territoriale, o tutt’al più cronologica, come tempo necessario per arrivare, essere serviti ed andarsene. Naturalmente anche questa accezione è importante ma non può essere l’unica. Collabora suo malgrado a questa interpretazione l’interessante modello della ‘città dei quindici minuti’, vale a dire l’idea di una città in cui tutti i servizi essenziali, compresa la biblioteca, sono raggiungibili da qualunque punto, a piedi o in bici, entro questo lasso di tempo. Il concetto di prossimità, che ha connotazioni urbanistiche ma anche geografiche, economiche, giuridiche, psicologiche, cognitive, affettive ecc., ne ha una ancora più importante e sottaciuta, a mio avviso, che dipende dal concetto di prossimo, di ovvie origini evangeliche (Lc 10, 25-37) ma con molte implicazioni recenti ed eccedenti. Se non rispondiamo alla domanda ‘chi è il mio prossimo?’, difficilmente possiamo dare un senso alla categoria di prossimità che vada oltre la dimensione territoriale e organizzativa. E chi è il prossimo della biblioteca? Per ora diciamo solo che il prossimo apre alle istanze della vulnerabilità e del bisogno, cui la biblioteconomia tradizionale non ha mai dedicato sufficiente attenzione. Ma altre risposte verranno nei punti successivi e negli anni a venire. Le più tipiche biblioteche di prossimità sono quelle che crescono nelle zone di confine, e spesso il termine viene usato per le biblioteche ‘spontanee’ o condominiali o di comunità [Palmieri, 2024]. A proposito di biblioteche di prossimità, un altro nesso importante e trascurato è quello con le banche del tempo.

Il secondo punto di questo veloce glossario, strettamente collegato al primo, è quello della ‘cura’. La biblioteca di prossimità, infatti, è una biblioteca che si cura (si interessa, è nemica dell’indifferenza), si prende cura (organizza gruppi di lettura, gruppi di autoaiuto, di informazione di comunità, di pronto soccorso informativo, di educazione alla cittadinanza ecc.) e cura, anche se non in senso clinico (dimensione biblioterapica). La cura significa anche, quindi, costruzione del benessere, convivenza con la crisi, elaborazione del lutto, superamento della sofferenza. È interessante lo slittamento che ha investito e rivoluzionato il concetto di benessere [Faggiolani, 2022]: inizialmente serviva a caratterizzare le biblioteche come ‘strumenti di welfare’, quindi legati, in qualche modo, alla società affluente; oggi è un prodotto/servizio della biblioteca, il welfare è generato internamente, è costruito dalla lettura e intorno alla lettura [Solimine, 2024b]. In benessere si è fatto ben-essere

Concatenata è anche la successiva parola chiave, quella della terzietà, cui abbiamo già dedicato un accenno. Qui torna prepotentemente la mediazione, e la terzietà appare quindi come negazione della negazione. Ma la terzietà è anche in rapporto con il concetto di neutralità e non-neutralità e con quello di alterità. Basti pensare alla declinazione della terzietà che appare nell’idea di biblioteca come luogo ‘terzo’ [Oldenburg, 1989; Jacquet, 2018; Cavalli - Pitman - Saint John, 2017]: uno spazio-tempo che sta oltre l’alternanza casa-lavoro, e che favorisce la conciliazione, anzi la ri-conciliazione, tra le due sfere temporali confliggenti e concorrenti. E la biblioteca è terza rispetto a una nutrita serie di altre antitesi, come quella tra silenzio e rumore, solitudine e folla (ivi compresa la solitudine nella folla [Riesman, 1983]), sanità e malattia ecc. Di nuovo spunta il ben-essere, anzi il bene-stare, e di nuovo emerge la necessità del superamento della dimensione puramente fisica anche di questa parola-chiave: il ‘terzo luogo’ diviene così una forma di ecologia della mente [Bateson, 1976].

Haraway ha usato il termine ‘diffrazione’ per indicare un’altra terzietà fondamentale, quella tra ‘riflessione’ e ‘rappresentazione’. La riflessione è speculare, la rappresentazione è mediata e imitativa, basata su un modello; la diffrazione, invece, è un’interferenza trasformativa. La filosofa americana, che ha una notevole familiarità con la nozione di sguardo, la descrive in base alle sue caratteristiche ottiche: «a differenza del riflesso in uno specchio, la diffrazione non sposta lo stesso altrove», perché «i raggi si spezzano», la luce passa «attraverso le fenditure», e, se c’è uno schermo si ha «una testimonianza del passaggio dei raggi di luce» [Haraway, 2024, p. 160-161]. Quindi la diffrazione opera un mutamento, produce una differenza, e contemporaneamente la registra, accantonando la metafisica dell’identità e della rappresentazione a favore di un punto di vista storico e metamorfico. Beh, questo è un po’ quello che fa o dovrebbe fare la biblioteca: non riflettere l’esistente ma deviarne il corso e l’immagine. Nonostante i dualismi e le corrispondenze biunivoche di cui è infarcita la biblioteconomia (ad esempio tra informazione e utente, tra catalogo e collezioni ecc.), la potenza diffrattiva della biblioteca è tale da far posto alla serendipità, alla legge di Warburg [Settis, 1985; Manguel 2007, p. 163-180; Zanni, 2021], alla fisica del caos e al principio di indeterminazione. La biblioteca diventa un ambiente spaziotemporale per gestire l’incertezza, un luogo di imprevedibilità (e quindi di scoperta e di invenzione) e contemporaneamente un presidio di giustizia epistemica, che contrasti attivamente le diseguaglianze, si prenda cura dei saperi discriminati o dimenticati, dia un credito epistemico paritario a tutti gli utenti. Come nel caso di autopoiesi e simpoiesi, occorre pensare la diffrazione, riflessione e rappresentazione non come elementi mutualmente esclusivi, ma come ingredienti di pratiche unitarie, in cui l’asprezza delle differenze concettuali si stempera nella mescolanza vitale delle situazioni concrete.

I punti sopra elencati (a cui se ne potrebbero aggiungere molti altri) configurano un quadro in movimento, caratterizzato dalla possibilità e necessità di istituire nuove alleanze, sia per quanto riguarda i posizionamenti e i rapporti di forza, sia per quanto riguarda le impostazioni programmatiche. Poiché in conclusione di questo articolo mi occuperò solo di una di queste, userò il singolare, anche in assonanza con il concetto di nuova alleanza teorizzata da Ilya Prigogine, e riguardante proprio il passaggio da un mondo lineare e deterministico a uno caratterizzato da contingenza, creatività e instabilità [Prigogine, 1993]. La nuova alleanza cui faccio riferimento è quella interspecifica, ecologica e relazionale (il che potrà supporre una nuova speciazione). Seguendo Haraway, si tratterà di fare delle biblioteche il cuore di ecosistemi simpoietici e simbiotici, in cui il sapere viene decostruito e ripensato in base a una nuova alleanza, affettiva e materiale, con altre specie. Particolare importanza riveste in questo quadro l’ecologia della riparazione, vale a dire le azioni che «attraverso pratiche di resistenza, riparazione e cura reciproca, innescano processi di riparazione e/o iniziative di trasformazione delle ecologie e delle comunità danneggiate» [Blanco-Wells, 2021, p. 2]. In questa prospettiva, l’umano, il non umano, l’ultra-umano, il postumano e l’altro dall’umano si confrontano e si integrano, lasciando spazio anche per un incontro critico con il mondo della tecnica e dell’intelligenza artificiale: biblioteca-cyborg, ambienti ibridi, laboratori e lettura aumentata (qui il contributo di Braidotti e di molti altri ‘postumanisti’ è determinante).

Centrali sono i concetti di simpoiesi e di simbiosi, che assumono connotati bibliotecari specifici e stringenti. La simpoiesi è il contrario dell’autopoiesi: al posto dell’enfasi sull’autosufficienza e sulla organizzazione chiusa e autorigenerante dei sistemi viventi, tipica del pensiero di Humberto Maturana e Francisco Varela [Maturana - Varela, 1985], pone l’accento sull’interdipendenza radicale, sulla negoziazione continua, sul vantaggio evolutivo e culturale della cooperazione tra specie diverse. Questo processo ha un taglio generativo (farà emergere il nuovo non come somma di parti preesistenti, ma come esito di relazioni trasformative) e condiviso (fondato sulla co-creazione) con il superamento dei paradigmi identitari. In biblioteca ciò comporterà, per fare qualche esempio rapsodico: sostituzione o integrazione del mondo autopoietico della catalogazione, basato sulla coerenza interna, con quello simpoietico della metadatazione; utilizzo di spazi mobili, flessibili, trasformabili; angoli per la lettura o l’ascolto profondo; ‘letture animali’; presidi epistemici; moltiplicazione delle vie di accesso ai documenti e alle informazioni usando strumenti aggiuntivi rispetto al catalogo tradizionale (come ‘cataloghi affettivi’ ovvero collezioni costruite sulla base di esperienze reali e desideri di senso); articolazione dell’offerta libraria e culturale per aree di interesse; modifiche alla segnaletica per dare visibilità agli approcci secondari, marginali, relazionali e così via. In sostanza l’approccio simpoietico si basa sulla ricerca della biblioteca che non c’è e sull’invito a costruirla, individuando ciò che manca e collaborando a rendere possibili e disponibili soluzioni alternative. La biblioteca appare così come una costruzione concettuale e fisica basata su ponti, mappe e zone di confine, che mutano con il tempo e con la sensibilità delle persone (umane e altro da umane) che l’attraversano. Autopoiesi e simpoiesi appaiono comunque fortemente correlate e collegate nei processi bibliotecari. L’autopoiesi infatti garantisce la sostenibilità, la circolarità, la professionalità e l’autoregolazione dei servizi, caratterizzando la biblioteca come un organismo che si organizza e si rinnova in modo autonomo. La simpoiesi indica la necessità e l’utilità di agire in modo condiviso, basandosi sul concetto di alleanza e complementarità.

La simbiosi è l’altra idea harawayana che attraversa facilmente la biblioteca se essa è sufficientemente porosa per accoglierla, e cioè permeabile ai corpi, alle voci, alle ecologie che la circondano. La biblioteca porosa lascia entrare e lascia uscire. La biblioteca porosa è quella che ha smesso di difendersi dal mondo per imparare a leggerlo e a trasformarlo capillarmente. Rovesciando una visione della simbiosi come meccanismo di dipendenza tipico delle specie cosiddette inferiori, Haraway la riabilita come forma di interdipendenza che crea indipendenza, un’indipendenza comune, non dell’uno contro l’altro armato. Dal calamaro delle Hawaii alle farfalle monarca, alle formiche mellifere, ai funghi micorrizici, sono tantissimi i casi e le storie di vita simbiotica che Haraway ci racconta. E lo stesso vale per gli animali cosiddetti di compagnia, le ‘specie compagne’ con cui l’uomo sceglie di condividere il cammino, o viceversa. Ma anche il lettore è un simbionte [Longo, 2013; Soccavo, 2014], e la lettura una forma altissima di simbiosi, perché in essa si realizza quell’ ‘intimità con gli sconosciuti’ (autori, scrittori, altri lettori) che la biologa Lynn Margulis ha posto al centro della vita simbiotica [Margulis, 1998]. Figure di vita simbiotica, non solo nella forma del mutuo aiuto, ma anche in quella del pensiero e del sentire comune, si registrano nei gruppi di lettura: qui si pratica spontaneamente l’endosimbiosi, la ‘conoscenza da dentro’, che nasce dall’esperienza e dai saperi della comunità, ‘naturalmente’ condivisi.

E la biblioteca? Essa ha la possibilità e la necessità di utilizzare il pensiero simbiotico come forma di lettura del mondo e modalità di organizzazione vivente (quinta legge di Ranganathan, forse la più alta e complessiva di tutte). Partendo dalle alleanze, dalla ricerca delle specie compagne, per arrivare alle trame narrative, attraverso cui coinvolgere settori sociali e generazionali apparentemente distanti e recalcitranti, fino alla creazione di bolle spaziotemporali in cui realizzare forme di vita simbiotica, costruendo ed educando le protesi sempre più numerose che fungono da interfaccia col mondo.

E per tornare al tema con cui abbiamo cominciato, è proprio la relazione tra ordine e disordine che viene decostruita e ricostruita dalla relazione simbiotica. Un nuovo ordine, quando si presenta, è spesso bollato come disordine. I versi di Stevens che abbiamo citato all’inizio illuminano su questo fenomeno. Ma ci dicono anche che «un ordine violento è disordine; un gran disordine è ordine» [Stevens, 1990, p. 215]. Un ordine violento, cioè, imposto, coercitivo, è in realtà un disordine: il suo contenuto conoscitivo e informativo è nullo, è una forma di entropia, di autodistruzione. Ma un disordine che si organizza e fa emergere relazioni insospettate, è un ordine: muta continuamente la scala del piccolo e del grande, variando la prospettiva temporale e operando sulla connessione tra passato, presente e futuro. In vista di un ‘futuro ordinamento’ nulla deve andare perduto [Ranchetti, 2010, p. 27], ma niente deve essere considerato immutabile. Non è questo, in fondo, che fanno, o dovrebbero fare, le biblioteche, queste potenti «infrastrutture per il disordine» [Sennett - Sendra, 2022, Dalla carta al progetto]? Ovviamente si tratta di un disordine ordinatore e creativo: costruire conoscenza dal, anzi, con il caos.

È a favore di questi aspiranti conoscitori del caos che ancora ci è data la speranza.